揭秘古老智慧的择日艺术

在中华文化的长河中,择吉日而行,避凶趋吉,几乎渗透到了每一个生活细节,从婚嫁、开业到出行、动土,人们总希望在“黄道吉日”进行,以求得事情的顺利与圆满。“黄道吉日”究竟是如何算出来的?这一古老智慧背后隐藏着怎样的科学性与艺术性?本文将带您一探究竟。

黄道吉日的起源与基本概念

黄道吉日,顾名思义,与“黄道”息息相关,黄道,即地球绕太阳运行时所经过的轨迹,在天文上被划分为十二个等分的星座,称为“十二宫”,每个宫位对应不同的方位、五行、生肖及天干地支,构成了中国古代天文学的基础,而“吉日”,则是指在这十二宫运行至某一特定位置时,被认为对某些活动特别有利的日子。

这一习俗起源于古代的占卜文化,随着历法的完善而逐渐系统化,早在《周礼》中就有关于“日月星辰”对人事影响的记载,而到了汉代,《黄帝内经》更是将天文气象与人体健康、农事活动紧密联系起来,为后世择日文化奠定了理论基础。

天干地支与五行相生相克

要计算黄道吉日,首先需了解天干地支纪年法,天干有甲、乙、丙、丁……共十干,地支有子、丑、寅、卯……共十二支,两者按固定顺序配对循环,形成六十甲子,用于纪年、月、日、时,每一组天干地支组合都蕴含着特定的五行属性(金、木、水、火、土),这些属性之间遵循相生相克的原则。

- 相生:如木生火、火生土等,表示事物之间的促进关系;

- 相克:如金克木、水克火等,表示制约与平衡。

择日时,需根据活动的性质(如婚礼宜用和合之五行,搬家宜用土日等),选择与之相生的天干地支组合,以图吉利。

二十四节气与阴阳五行

除了天干地支,二十四节气也是判断黄道吉日的重要依据,二十四节气反映了自然界的气候变化,每个节气都对应着特定的阴阳五行属性,立春属木,代表新生;夏至属火,代表旺盛,通过结合节气与天干地支的五行属性,可以进一步细化吉日的判断标准。

阴阳平衡也是择日时考虑的重要因素,阴阳调和,则百事顺遂;阴阳失衡,则可能遭遇不顺,在择日时,需兼顾阴阳平衡,避免过于偏阴或偏阳的日子。

传统算法与现代应用

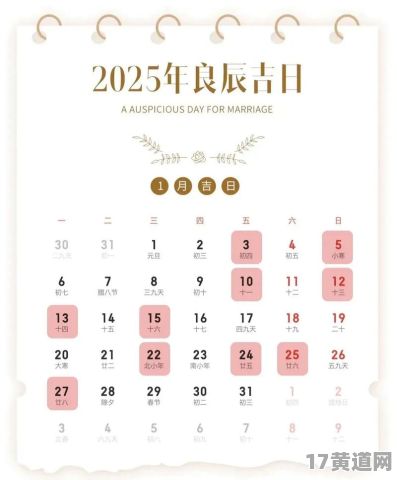

传统上,黄道吉日的计算依赖于专业的命理师或风水师,他们需精通天干地支、五行八卦、二十四节气等复杂知识,通过复杂的计算与经验判断来确定吉日,随着科技的发展,一些软件或在线工具已经能够自动计算并推荐黄道吉日,大大简化了这一过程。

这些现代工具通常基于预设的算法模型,输入具体需求(如活动类型、时间范围)后,即可快速生成一系列符合条件的吉日列表,虽然其准确性可能因模型差异而有所波动,但总体上已能满足大多数人的日常需求。

实际应用中的考量因素

在实际应用中,除了上述的天文因素外,还需考虑更多实际因素:

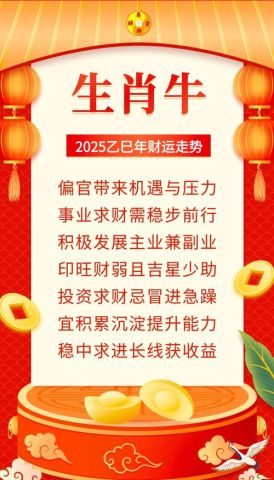

- 个人八字:每个人的出生时间(八字)不同,对特定日子的吉凶感受也会有所不同,在涉及个人事务(如婚嫁)时,应优先考虑个人八字的相合性。

- 地域习俗:不同地区有不同的习俗和信仰,对同一件事的择日标准可能大相径庭,有的地方认为“四”字不吉利(谐音“死”),而有的地方则无此忌讳。

- 社会因素:如节假日安排、天气状况等也可能影响最终的选择,在节假日举行活动往往更为热闹,但可能面临人流量大、成本增高等问题。

科学与文化的融合

黄道吉日作为中国传统文化的重要组成部分,其背后蕴含了深厚的天文学、哲学和民俗学知识,虽然随着时代的发展,部分传统观念可能受到质疑或淡化,但其核心思想——即追求和谐、平衡与顺应自然规律——仍具有普遍意义,在现代社会,我们应以更加开放和理性的态度看待这一文化现象,既传承其精髓,又结合实际情况灵活应用,通过科学的方法与古老智慧的结合,让黄道吉日成为指导我们生活决策的一种有益参考。